Tagesanzeiger: Radikale MS-Therapie jetzt auch in der Schweiz erlaubt

von Felix Straumann / Tagesanzeiger 25.06.2018

Sie gingen durch die Medien: Verzweifelte Patienten mit schwerer Multipler Sklerose (MS), die mittels Crowdfunding oder sonst wie an Geld zu kommen versuchten, um sich im Ausland eine teure Stammzelltransplantation leisten zu können. Solche aufwühlenden Schicksale dürften künftig bei MS seltener vorkommen.

Vergangene Woche gab das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bekannt, dass in der Schweiz ab dem 1. Juli Krankenkassen die Kosten für diese Therapie übernehmen müssen. Voraussetzung ist, dass dies im Rahmen einer sogenannten Registerstudie am Universitätsspital Zürich (USZ) geschieht. Das heisst: Die Patienten müssen gemäss klaren Kriterien ausgewählt und nach der Transplantation über mehrere Jahre weiter untersucht und in einem Register erfasst werden. Die Leistungspflicht gelte vorerst für sechs Jahre, heisst es in einem BAG-Schreiben. In dieser Zeit besteht die Möglichkeit, dass sich weitere Zentren an die laufende Studie anschliessen.

Der USZ-Neurologe Roland Martin (hier ein Porträt von Tagesanzeiger.ch/Newsnet) freut sich über den Entscheid des BAG. Der Leiter der Abteilung für Neuroimmunologie und MS-Forschung ist die treibende Kraft hinter den Bestrebungen, in der Schweiz die Stammzelltransplantation bei MS zu etablieren. Über Jahre sei er mit seinem Anliegen «immer wieder gegen eine Wand gerannt».

Nun trägt sein Engagement für die MS-Patienten endlich Früchte. Wenn auch spät: «Angesichts der hohen medizinischen Qualität und der wirtschaftlichen Mittel hinkt die Schweiz international hinterher», sagt Martin. «In Ländern wie Schweden oder Polen können Ärzte die Therapie schon seit Jahren einfach verordnen, in anderen wie Italien und England steht sie auf Expertenmeinung zur Verfügung.»

Die hohen Kosten rechnen sich

Die Stammzelltransplantation bei MS ist eine vielversprechende Therapie. Gemäss Martin sind nach einer Behandlung zwischen 70 und 85 Prozent komplett krankheitsfrei. Das heisst, dass im Gehirn keine Entzündungsherde mehr vorhanden sind und die Symptome sich nicht verschlechtern. «Das sind deutlich mehr Patienten als bei den aktuell besten zugelassenen Substanzen», so der Neurologe. Dort seien nach zwei Jahren rund 45 Prozent der MS-Patienten komplett krankheitsfrei. Daten über einen längeren Zeitraum gebe es keine.

Hoch sind allerdings die Kosten. Am USZ geht man derzeit von 160'000 bis 180'000 Franken für eine Behandlung aus. Für Martin ist dies verkraftbar: «Die Therapie rechnet sich nach relativ kurzer Zeit.» Denn auch Medikamente sind teuer, die neusten kosten bis zu 30'000 Franken pro Jahr. Hinzu kommen regelmässige Laborkontrollen und Arztbesuche. «Nach einer Stammzelltransplantation braucht es keinerlei Therapien mehr, höchstens noch die eine oder andere Kontrolluntersuchung im Kernspintomografen.»

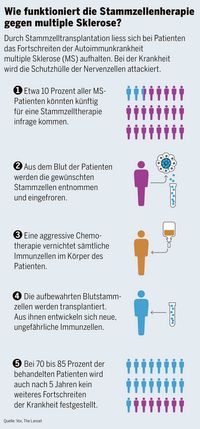

Die MS-Stammzelltherapie funktioniert ähnlich wie das Verfahren, das bei Blutkrebs (Leukämie) seit vielen Jahren routinemässig zum Einsatz kommt. Die MS-Patienten erhalten die Blutstammzellen dabei nicht von Spendern, sondern aus dem eigenen Knochenmark (autologe Transplantation). Das Ziel ist ein Neustart des Immunsystems, das bei MS-Patienten die Schutzhüllen der Nervenfasern fälschlicherweise angreift und zu Symptomen wie Muskelschwäche, Steh- und Empfindungsstörungen führt.

Als Erstes entnehmen die Ärzte den Patienten Immun-Stammzellen und verabreichen anschliessend eine aggressive Chemotherapie, die das Immunsystem und ihre Vorläuferzellen komplett zerstört. Danach erhalten die Patienten die zuvor gewonnenen Stammzellen zurück. Aus diesen baut sich dann das Immunsystem wieder neu auf. Da die Patienten während der Therapie anfällig für Infektionen sind, müssen sie eine gewisse Zeit auf einer Isolierstation leben. Insgesamt dauert die Behandlung etwa vier Wochen. Die Zürcher Mediziner haben bereits viel Vorarbeit geleistet und dürften schon bald mit ihrer Registerstudie starten. Sie haben schon davor vier MS-Patienten mit einer Stammzelltransplantation behandelt. Die erste Patientin vor zwei Jahren. «Bei ihr hat die Therapie bis jetzt funktioniert, es geht ihr sehr gut», so Martin.

Bereits am Tag nach dem positiven Bescheid aus dem Bundesamt besprachen das Team um Roland Martin und den USZ-Hämatologen Urs Schanz erste Patienten, die in die Studie aufgenommen werden sollen. In der Anfangsphase sollen 15 bis 30 Patienten pro Jahr behandelt werden. Wie viele es künftig sein werden, ist offen. Martin geht jedoch davon aus, dass grundsätzlich etwa zehn Prozent der über 10'000 MS-Patienten in der Schweiz überhaupt infrage kämen für die radikale Therapie. Die USZ-Mediziner hoffen jetzt, dass sie nicht noch mehr von MS-Patienten überrannt werden. «Wir hatten bereits im vergangenen Jahr rund 100 Anfragen, von denen rund ein Drittel für die Transplantation infrage käme», sagt der Neurologe. «Darunter waren jede Menge Patienten, die seit mehreren Jahren im Rollstuhl sitzen und jetzt hoffen, dass eine Stammzelltherapie die Lösung sei. Dem ist leider nicht so.»

Überschaubare Risiken

Zum jetzigen Zeitpunkt wollen Martin und seine Kollegen die Therapie nur bei Patienten anwenden, bei denen der Nutzen gross ist. Studienteilnehmer sollten nicht älter als 50 Jahre und von einer sehr aktiven MS betroffen sein. Zudem darf die Diagnosestellung nicht mehr als 10 Jahre zurückliegen, und die Behinderung sollte nicht so weit fortgeschritten sein, dass die Patienten schon länger an den Rollstuhl gebunden sind. Vor allem müssen sie bereits mit etablierten und hochwirksamen Medikamenten behandelt worden sein. «Die Standardtherapie muss ausgeschöpft sein», betont Martin.

Die Einschränkungen hängen auch damit zusammen, dass die Transplantation ein massiver Eingriff und mit Risiken behaftet ist. «Für Patienten mit schwerer MS sind diese jedoch überschaubar und akzeptabel», sagt Martin. Weltweit sind über 2000 Patienten in Registern erfasst, die mit der Stammzelltherapie behandelt wurden. Seit 2011 gab es darunter nur einen dokumentierten Todesfall im Rahmen der Behandlung.

Roland Martin, Neurologe

Andere Gefahren betreffen den Verlust der Fruchtbarkeit, neu auftretende Autoimmunphänomene oder selten sekundäre Tumoren. «Diese Risiken bestehen auch bei anderen zugelassenen Therapien, zum Teil sind sie dort viel grösser», sagt Martin. Trotzdem hat er immer noch häufig mit Vorbehalten zu kämpfen. «Oft haben selbst Fachärzte falsche Vorstellungen von der Stammzelltransplantation, wie sie bei MS angewendet wird.» Dabei werde das Verfahren mit der Verpflanzung von gespendeten Immunzellen (allogene Transplantation) verwechselt. «Bei dieser Therapie liegt die Mortalität tatsächlich hoch, bei über zehn Prozent.»

Für Martin ist klar: «Die Daten deuten alle auf eine gute Wirksamkeit und ein überschaubares Risiko.» Allerdings fehlt noch ein direkter Vergleich mit etablierten Standardtherapien. Aktuell sind in Europa fünf Studien gestartet, die genau das untersuchen. «Es ist nicht sinnvoll, wenn gleich mehrere Studien genau das Gleiche untersuchen», sagt Martin. Wohl nicht zuletzt deswegen hat man sich in der Schweiz dafür entschieden, das Verfahren mit einer Registerstudie kontrolliert einzuführen.

>> Link zum Artikel auf tagesanzeiger.ch